先日発表された「2020年日本の広告費」によると、インターネット広告費は前年比105.6%、「運用型広告は1,558円(前年比109.7%)となっており、また、その背景については「巣ごもり需要によってSNSやEC、動画配信サービスへの接触機会も増え、大手プラットフォーマーを中心とした運用型広告の需要が高まった」とコメントされています(出典:株式会社電通ニュースリリース 2021年2月25日)、そして、デジタルメディアには視聴者の需要に伴って多種多様なサービスが現れ、短尺動画からポッドキャスト、ライブ配信まで、広告担当者がデジタルコミュニケーションをする際の新しい選択肢が登場しています、それに伴い、様々なデジタルメディアの中から、迅速にかつ適切に広告の配信先を選択することがより難しくなっています。

なぜ広告配信先の固定化は良くないのか?

まず、機会損失のリスクについてご説明します。広告担当者は、メディアプランニングの段階において、広告キャンペーンの目的やターゲットに基づき、効果的にコミュニケーションが取れる方法を検討します。

アパレルブランドA社の新しいキャンペーンのメディアプランがあります。これまでA社は、18〜34歳の女性をターゲットに大手デジタルメディアで広告配信をしてきました。

A社は、これまで18〜34歳の消費者をターゲットに配信した広告のリーチ計測実績から、18〜34歳の消費者に高い割合で広告が届いたデジタルメディアを特定することができます。

次に、広告在庫確保のためのコスト増やシェアオブイス(ソフが下がるリスクについてご説明します。34歳をターゲットに広告を配信する際に活用してきた大手デジタルメディアは、他の会社が頻繁に活用するメディアだとします。

最適なデジタルメディアを選定するには

多くのメディアが存在している中、迅速かつ統合的に評価し、プランニングすることは簡単なことではありません。

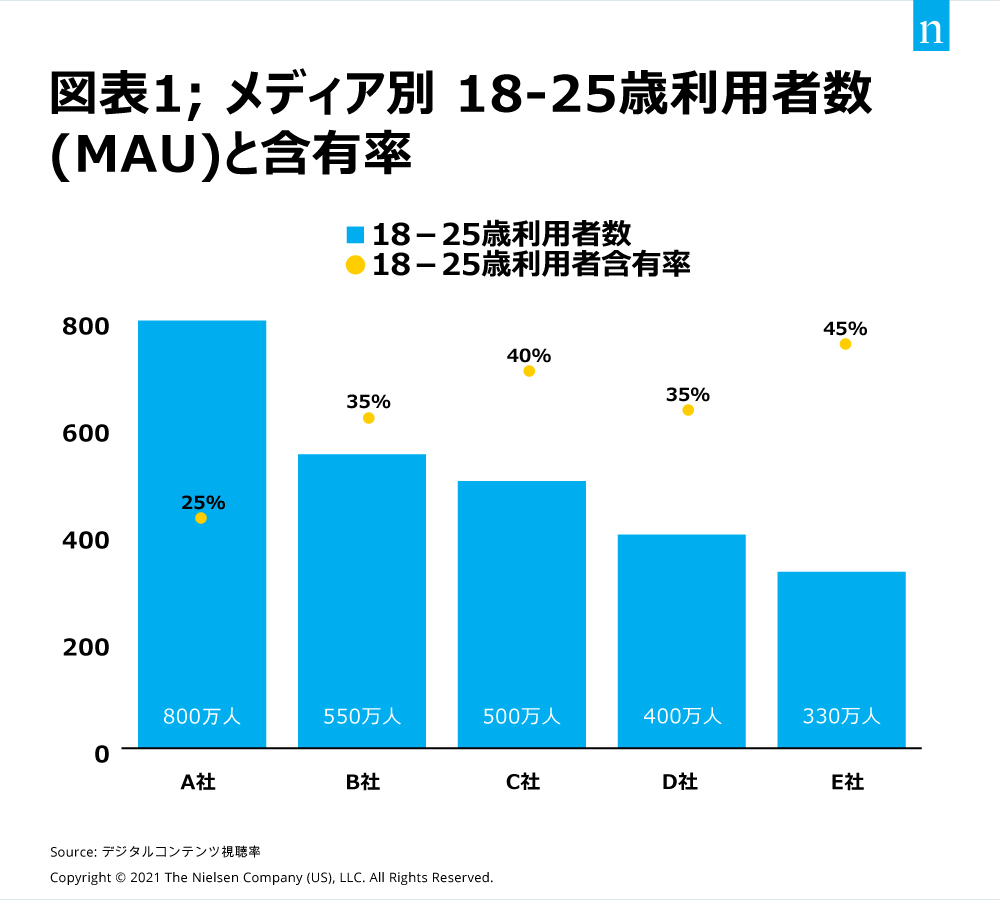

例えば、上記18〜34歳の消費者をターゲットにしたキャンペーンの場合、候補には大手メディアのA社とB社と、新興メディアのC〜E社があります。

また、リスクのところでご説明したエンゲージメント指標の観点でも、横並びで比較指標ができることによってメディア選定の際に検討が可能になります。キャンペーンを通して熟知度と意向購入を高めたい場合などは、ターゲットの訪問頻度や滞在時間など、エンゲージメント指標を評価した上で、メディアの選定を行っていくと良いでしょう。

COVID-19がもたらした新常態に伴い、デジタルの世界は大きく変化してきています。